はじめに:あの日の経験から学ぶ「備え」の重要性

こんにちは!有限会社 遠藤損害保険事務所(保険のえんどう)です。

2018年9月6日に発生した「平成30年北海道胆振東部地震」。最大震度7を観測し、道内全域が大規模停電(ブラックアウト)に見舞われたこの災害は、多くの道民にとって忘れられない経験となりました。幸いにもここ帯広・十勝地方では、他の地域に比べて家屋への直接的な被害は少なかったものの、長期間にわたる停電は私たちの生活に大きな影響を与え、「災害への備え」の重要性を改めて痛感させられました。

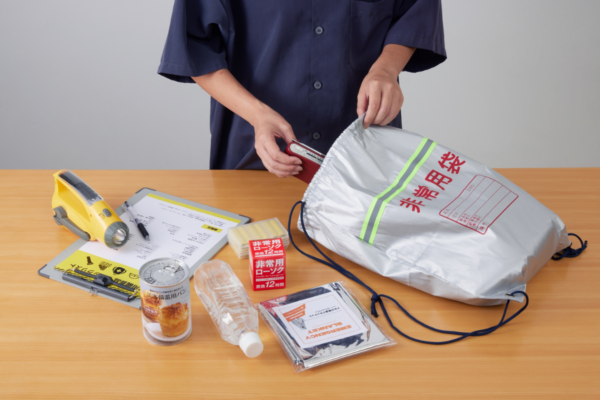

今回は、私たちが実際に北海道胆振東部地震を経験して、「これは本当に役立った!」「これがあればもっと助かったのに…」と感じた防災グッズや備えについて、当時の体験談を交えながらご紹介します。この記事が、皆さんの防災意識を高め、具体的な備えを進めるきっかけとなれば幸いです。

この記事は、あくまで個人の体験に基づいたものです。必要な備えは、家族構成や住環境、地域のリスクによって異なります。ぜひ、ご自身の状況に合わせて必要なものを見極める参考にしてください。

北海道胆振東部地震とブラックアウトとは?

本題に入る前に、改めて北海道胆振東部地震について振り返っておきましょう。

- 発生日時:2018年(平成30年)9月6日 午前3時7分

- 震源地:北海道胆振地方中東部

- 地震の規模:マグニチュード6.7

- 最大震度:震度7(厚真町)、震度6強(安平町、むかわ町)

- 主な被害:死者44名(災害関連死含む)、家屋の全半壊、土砂災害、そして北海道全域での大規模停電(ブラックアウト)

特にブラックアウトは、道内ほぼ全域の約295万戸が停電するという前例のない事態でした。大規模な発電所の停止が連鎖的に起こったことが原因とされ、電力供給が完全に復旧するまでには約2日間を要しました。この間、信号機は停止し、多くの店舗は営業できず、ATMも使えなくなり、そして何よりスマートフォンの電波すら繋がりにくくなるという状況が発生しました。普段いかに電気に依存した生活を送っているかを痛感させられた出来事でした。

保険に関する情報:地震による家屋や家財の損害は、火災保険だけでは補償されず、地震保険への加入が必要です。また、停電による家電製品の故障などは、火災保険の補償対象外となる場合が多いです。

関連ブログ:地震保険はなぜ必要?保険のプロが解説!

関連ブログ:地震保険、建物だけ入って家財は入らない。それは本当にお得?

関連商品:損保ジャパン 地震保険等上乗せ特約

1.【明かりの確保】停電時の必需品!頼りになったライト類

体験談:真っ暗闇で感じた不安と不便さ

地震発生直後、そしてブラックアウト。家の中は完全な真っ暗闇になりました。夜中だったこともあり、手元や足元が全く見えず、移動するのも一苦労。家にあったはずの懐中電灯を探すことすら困難な状況でした。

「非常食はどこにしまったっけ…?」「とりあえず水だけでも確保しないと…」そう思っても、暗闇の中では何もできません。スマートフォンのライトを使えば一時的に照らすことはできますが、問題は「いつまでこの状況が続くかわからない」という不安です。バッテリーは情報収集や連絡手段として、できるだけ温存しておきたい。そんな心理が働きました。

そんな時、以前たまたま備えていた「水につけると光るライト」(水発電ライト)の存在を思い出しました。少ない水で長時間明かりを確保できるこのライトは、本当に心強かったです。まずは明かりを確保できたことで、少し落ち着きを取り戻し、次の行動に移ることができました。

どんなライトを備えるべき?

停電時にまず確保したいのは「明かり」です。様々な種類のライトがありますが、用途に合わせて複数備えておくのが理想です。

- LEDランタン:部屋全体を照らすのに便利。食卓やリビングに置けば、家族団らんの明かりにもなります。電池式、充電式、ソーラー充電機能付きなど様々。光の色(暖色/白色)や明るさ(ルーメン)も確認しましょう。

- 懐中電灯:特定の場所を強く照らすのに適しています。遠くまで光が届くタイプは、屋外での状況確認にも役立ちます。手回し充電機能付きのものも便利です。

- ヘッドライト:両手が自由に使えるのが最大のメリット。夜間の移動や作業、トイレに行く際などに非常に役立ちます。

- 水発電ライト:水(真水、海水、尿など)を入れるだけで発電・点灯するタイプ。電池切れの心配がなく、長期保管にも向いています。ただし、一度使うと再利用できない(または電極交換が必要な)タイプもあるので注意。

- その他:停電時に自動点灯するセンサーライト、ろうそく(火災に十分注意が必要)、ケミカルライト(ポキっと折ると光るタイプ)なども補助的に役立ちます。

ライト選びと管理のポイント

- 複数種類を備える: 用途に合わせてランタン、懐中電灯、ヘッドライトなどを組み合わせるのがおすすめです。

- 置き場所を決めておく: いざという時にすぐ使えるよう、玄関、寝室、リビングなど、各部屋に分散して置くか、防災リュックに入れておくなど、置き場所を決めておきましょう。

- 電池の管理: 電池式のライトは、定期的に動作確認をし、予備電池も必ず用意しておきましょう。電池を本体に入れたまま長期保管すると液漏れの原因になることがあるため、分けて保管するのがベターです。充電式の場合は、定期的に充電しておきましょう。

- 明るさと持続時間: 用途に合った明るさ(ルーメン)と、どのくらいの時間点灯し続けられるかを確認しましょう。

2.【電源の確保】情報収集と連絡手段を守る!発電機・バッテリー

体験談:スマホが使えない!電源を求めて奔走

ブラックアウトで最も困ったことの一つが、スマートフォンの電波が繋がりにくくなったこと、そして充電ができないことでした。普段なら当たり前に使っている情報収集(ニュース、SNS、天気予報)、連絡手段(電話、LINE)、そして暇つぶし(ゲーム、動画)が、ほとんどできなくなってしまったのです。

「電気がなければ何もできない…」そう痛感し、少しでも状況が改善しないかと、ホームセンターに発電機を求めて走りました。店内は真っ暗で、スマートフォンのライトを頼りに商品を探す状況。なんとかガソリン式の発電機を購入できましたが、今度は燃料のガソリンを確保するのが大変でした。ガソリンスタンドはどこも長蛇の列。停電のため手動で給油しており、一人あたり10L~20Lという購入制限もかかっていました。数時間並んでやっと手に入れたガソリンも、発電機を動かすとあっという間になくなってしまいます。

この経験から、特に冬場の停電に備えるなら、北海道の家庭に常備されていることが多い灯油を使える発電機や、燃料不要で室内でも使えるポータブル電源の重要性を感じました。

また、以前アウトドア用に購入していたソーラーパネル付きのモバイルバッテリーも大活躍しました。日中に太陽光で充電しておけば、スマートフォンの充電数回分は賄え、情報収集や連絡手段の維持に非常に役立ちました。ライト機能付きだったのも便利でした。

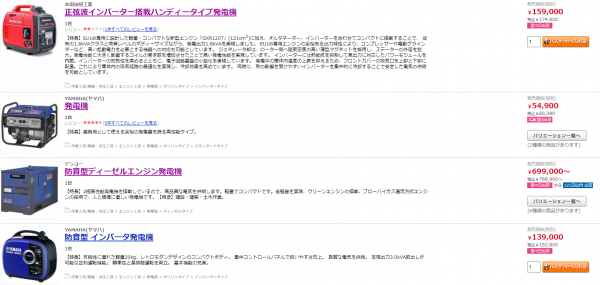

発電機とポータブル電源、どっちがいい?

災害時の電源確保には、主に「発電機」と「ポータブル電源」があります。それぞれ特徴が異なります。

- 発電機:

- メリット:燃料があれば長時間、高出力の電気を作り出せる。冷蔵庫など消費電力の大きい家電も動かせるタイプがある。

- デメリット:運転音が大きい。排気ガスが出るため屋外での使用が必須(一酸化炭素中毒の危険)。燃料の確保と保管が必要。

- 燃料の種類:ガソリン、カセットガス(CB缶)、LPガス(プロパンガス)、灯油など。

- ポータブル電源:

- メリット:静かで排気ガスが出ないため室内でも安全に使える。操作が簡単。

- デメリット:バッテリー容量に限りがあり、充電が必要(AC電源、シガーソケット、ソーラーパネルなど)。高出力の家電には対応できない場合がある。発電機に比べて高価な傾向。

- 選び方のポイント:バッテリー容量(Wh)、出力(W)、充電方法(ソーラー充電対応かなど)、安全性(認証マークなど)を確認。

どちらか一方というよりは、モバイルバッテリーでスマホ等を充電し、状況に応じてポータブル電源や発電機を活用する、という組み合わせが現実的かもしれません。ご自身の住環境や予算、想定する用途に合わせて選びましょう。

電源確保のポイントと注意点

- モバイルバッテリーは必須: スマートフォン用に最低でも1つは用意しましょう。ソーラー充電機能付きがおすすめです。

- 発電機の燃料・保管: 燃料の入手しやすさ、保管方法、使用場所(屋外専用)を確認。ガソリンは劣化に注意。

- ポータブル電源の充電: 定期的に充電し、残量を確認。ソーラーパネルもセットで検討。

- 消費電力の確認: 使いたい家電に対応できる出力か確認。

3.【情報収集と安心確保】孤立を防ぐために

体験談:情報がない不安と「時間の使い方」

ブラックアウト時、帯広市では停電以外の大きな被害は少なかったものの、「情報がない」という状況が大きな不安とストレスになりました。テレビは見られず、スマートフォンの電波も不安定。今、外で何が起こっているのか、いつ電気が復旧するのか、正確な情報がなかなか入ってきませんでした。

そして、意外と困ったのが「時間の使い方」です。電気が止まり、スマホも満足に使えないとなると、やることが本当になくなってしまいます。特に夜は、明かりも限られているため、ただただ時間が過ぎるのを待つような感覚でした。普段、いかに電気やインターネットに依存していたかを痛感しました。

この経験から、電気がなくても情報を得られる手段(ラジオなど)と、電気がなくても楽しめる「何か」(本、ボードゲーム、オフラインで楽しめるスマホコンテンツなど)を用意しておくことの重要性を感じました。

災害時の情報収集手段

停電時でも情報を得るために、以下の手段を備えておきましょう。

- 携帯ラジオ: 乾電池式や手回し充電式のラジオ。地域のラジオ放送(NHK、FM-JAGA、FM WING、HBC、STVなど)から情報を得られます。

- スマートフォンの活用(工夫が必要): 自治体の防災アプリや公式LINE、SNS(デマに注意)、radikoアプリ(Wi-Fi環境下)。バッテリー節約を意識しましょう。

- 防災行政無線: 屋外スピーカーからの放送やテレホンサービスを確認。

- 近所の人との情報交換: アナログですが重要です。

安心のためにできること

- オフラインで楽しめるもの: 本、雑誌、トランプ、ボードゲーム、ダウンロード済みの動画や音楽などを用意。

- 家族との連絡方法の確認: 災害用伝言ダイヤル(171)、災害用伝言板(web171)、SNSなど複数の手段を確認。

- 安否確認の方法: 遠方の親戚や知人との確認方法も決めておく。

4.【衛生管理】見落としがち?でも重要な「トイレ問題」

体験談:断水・停電でトイレが使えない!?

北海道胆振東部地震の際、周囲からは「トイレが使えなくて困った」という声を多く聞きました。特に、マンションの高層階では、停電でポンプが止まり断水状態になるケースがありました。

断水が発生すれば当然トイレは使えませんし、避難所でもトイレの数は限られ、衛生状態が悪化しやすい問題があります。この経験から、災害時のトイレ対策がいかに重要かを痛感しました。

非常用トイレの種類と選び方・使い方

「非常用トイレ(簡易トイレ、携帯トイレ)」を備えておくことが推奨されています。

- 便座設置タイプ: 自宅の洋式便器に袋をかぶせ、凝固剤で固めるタイプ。

- 組立式簡易トイレ: ダンボールなどで便座を組み立てるタイプ。

- 携帯トイレ: 袋状で直接排泄し凝固剤で固めるタイプ。

【選び方のポイント】

- 必要量: 1人1日5回目安、最低3日分、推奨1週間分を備蓄。(例:4人家族×5回×7日 = 140回分)

- 性能: 凝固剤の性能(消臭・抗菌)、袋の強度・サイズ、使用期限を確認。

- 保管場所: すぐに取り出せる場所に。

使用済みの処理方法は自治体のルールに従ってください。

生活用水の備えも忘れずに

断水に備え、トイレを流すための水(生活用水)も確保しておくと安心です。お風呂の残り湯を貯めておく習慣も役立ちます。

5.その他、備えておきたいもの

これまでに紹介したアイテム以外にも、重要な備えがあります。

食料・飲料水:ローリングストックを活用

- 最低3日分、推奨1週間分: 飲料水(1人1日3L目安)と食料(非常食、缶詰、レトルト、お菓子など)を備蓄。

- ローリングストック法: 普段の食料を少し多めに買い置き → 古いものから消費 → 消費分を買い足す。食べ慣れたものを備蓄でき、期限切れも防ぎやすい。

- 調理不要なもの: そのまま食べられるものや、カセットコンロとガスボンベも備えておくと良い。

衛生用品・常備薬:感染症対策と健康維持

- ウェットティッシュ、アルコール消毒液、マスク: 感染症予防に不可欠。

- 歯磨きシート、ドライシャンプー: 水を使わずに清潔を保つ。

- 常備薬、処方薬: 最低でも1週間分以上の予備。お薬手帳のコピーも。

- その他: 生理用品、おむつ、ばんそうこう、体温計など。

防災グッズは定期的に中身を確認し、使用期限や家族構成の変化に合わせて見直しましょう。

6.帯広・十勝で特に意識したい災害と備え

防災対策は、お住まいの地域の特性を知ることから始まります。ここ帯広・十勝地方で特に注意したい災害と、その備えについて考えてみましょう。

地域のリスクを知る

- 地震: 北海道胆振東部地震や十勝沖地震など、過去に大きな地震が発生。耐震対策、家具固定、地震保険が重要。

- 水害: 十勝川、札内川などの氾濫や内水氾濫リスク。火災保険の水災補償を確認。

- 雪害・寒冷地特有のリスク:

- 大雪による孤立(食料・燃料備蓄)。

- 停電時の寒さ対策(ストーブ、防寒具、断熱シート)。

- 水道管凍結・破裂対策(水抜き方法の確認)。

ハザードマップの確認と避難場所

お住まいの自治体(帯広市、足寄町など)のウェブサイトでハザードマップを必ず確認しましょう。

- 自宅や勤務先の災害リスク(揺れ、浸水、土砂災害など)を把握する。

- 安全な避難場所と経路を複数確認する。

- 家族で避難場所や連絡方法を話し合っておく。

ハザードマップの確認は、安全な避難行動の第一歩です。ご不明な点は当社でも情報提供可能です。

7.「モノ」だけじゃない!保険による経済的な備えも大切

防災グッズや備蓄といった「モノ」の備えと同時に、災害による経済的な損失に備える「保険」も非常に重要です。

- 地震保険: 地震・噴火・津波による住まい(建物・家財)の損害を補償。火災保険とセットで加入。生活再建の資金確保に。

- 火災保険: 火災に加え、風災・雹(ひょう)災・雪災も基本補償に含むことが多い。オプションで水災補償も検討。

- 自動車保険: 地震・噴火・津波による車両損害は特約でカバー(要確認)。台風や洪水による損害は車両保険(一般条件)で補償されることが多い。

- 傷害保険: 災害によるケガに備える。

災害後は、修理費用や仮住まい費用など、想像以上にお金がかかることも。「モノ」と「保険」の両輪で備えることが、真の安心につながります。

ご自身の保険内容をぜひ確認してみてください。不明な点は、お気軽に私たち保険のえんどうにご相談ください。

関連ブログ:地震保険はなぜ必要?保険のプロが解説!

関連商品:地震保険の上乗せ補償について

まとめ:日頃からの備えで「もしも」に備えよう

北海道胆振東部地震とブラックアウトの経験から学んだ、災害時に本当に役立つと感じた防災グッズや備えについてご紹介しました。

災害はいつ起こるか分かりません。いざという時に慌てないためには、やはり日頃からの備えが何よりも重要です。

今回ご紹介した点を参考に、ぜひご自身の家庭環境や地域の状況に合わせて、防災対策を見直し、実践してみてください。「まだ大丈夫」「自分は大丈夫」と思わず、「もしも」は必ず起こり得るという意識を持つことが大切です。

私たち有限会社 遠藤損害保険事務所(保険のえんどう)は、保険を通じて、そしてこうした情報発信を通じて、帯広・十勝、そして北海道の皆様の安全・安心な暮らしをサポートしていきたいと考えています。防災に関するご相談、保険に関するご相談、いつでもお気軽にお寄せください。

この記事が、皆さんの防災対策の一助となれば幸いです。

防災に関するよくあるご質問 (FAQ)

防災に関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1. 備蓄は最低何日分必要ですか?

A1. 一般的に、最低でも3日分、大規模災害に備えるなら1週間分の備蓄(食料、飲料水、非常用トイレなど)が推奨されています。特に北海道のような地域では、冬場の雪害による物流停止なども考慮し、余裕を持った備蓄を心がけると安心です。

Q2. ポータブル電源と発電機、どちらを備えるべきですか?

A2. それぞれにメリット・デメリットがあります。ポータブル電源は室内で使え静かですが、容量に限りがあり高出力家電には向きません。発電機は高出力で長時間使えますが、屋外での使用が必須で騒音や燃料管理が必要です。用途や予算、住環境に合わせて選ぶのが良いでしょう。両方を組み合わせるのも有効です。

Q3. 非常用トイレはどんなタイプが良いですか?

A3. 自宅での使用がメインであれば、普段の洋式便器に設置できるタイプが使いやすいでしょう。凝固剤の性能(消臭・抗菌)や必要量を考慮して選びましょう。避難所や車中泊なども想定する場合は、組立式簡易トイレや携帯トイレも合わせて備えておくと便利です。

Q4. ローリングストックのコツはありますか?

A4. 普段よく食べるレトルト食品、缶詰、乾麺、お菓子、飲料などを少し多めに購入し、「食べたら買い足す」を繰り返すのが基本です。保管場所を決め、賞味期限を手前にして置くなど、管理しやすいルールを作ると続けやすいです。定期的にチェックする日を決めるのも良いでしょう。

Q5. 地震保険に入っていれば、地震の被害はすべて補償されますか?

A5. いいえ、地震保険は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でしか設定できず、また損害の程度に応じて認定区分に基づき保険金が支払われるため、実際の損害額全額が補償されるわけではありません。あくまで被災後の生活再建を支援するための保険という位置づけです。補償内容を十分に理解しておくことが大切です。

防災・保険のご相談はこちら

防災対策に関するご質問、火災保険・地震保険の見直し、その他保険に関するご相談は、お近くの店舗またはLINEにてお気軽にどうぞ。

帯広店

- 住所:

- 〒080-0011

帯広市西1条南29丁目2-1 - 電話:

- 0155-28-3327

- FAX:

- 0155-28-3328

- 営業時間:

- 9:00~17:00 (平日)

(土日祝対応可 ※要事前連絡)

有限会社 遠藤損害保険事務所 帯広支店

足寄本社

- 住所:

- 〒089-3701

足寄郡足寄町南1条1丁目5 - 電話:

- 0156-25-4333

- FAX:

- 0156-25-5489

- 営業時間:

- 9:00~17:00 (平日)

(土日祝対応可 ※要事前連絡)

有限会社 遠藤損害保険事務所 足寄本社

運営元: 有限会社 遠藤損害保険事務所(保険のえんどう)